第51回広島県高等学校デザインコンクールの結果を掲載しました。

詳しくはこちら

第21回広島県高等学校絵画彫刻コンクール

- 審査日

- 令和4年11月5日(土)

- 審査会場

- 広島市立大学芸術学部棟

- 審査員

- 伊東敏光教授(広島市立大学芸術学部長)

三根和浪准教授(広島大学教育学部)

長谷川雅敏先生(元 高校美術教諭) - 出品点数(校数)

- 241点(41校)

今回で21回目を迎えた本コンクールは広島市立大学芸術学部棟内を会場に行われました。比治山大学、広島大学に次いで大学開催も今回で3回目となりました。出品作品数は記録を取り始めた過去7年で最多となり、昨年度を大幅に上回る点数となりました。また、両者とも応募規定サイズの上限となる大型作品が目立ち、コロナ禍による活動自粛によって点数・サイズとも萎縮化が懸念された昨年度よりも熱量が高い力作が多数揃った印象です。

午前中は搬入された作品の受付が済んだのち、芸術学部各専攻のアトリエ、工房等を見学させていただきました。

コンクール運営委員長 田中 秀樹

(広島県立三次中学校・高等学校)

伊東教授 総評

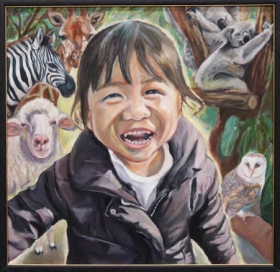

審査に際し、絵画と彫刻の作品が並べられたそれぞれの審査会場に足を踏み入れた時、その空間が発する若い感性に感動を覚えた。そこに出品している生徒達は高校入学時には既にコロナ禍にあり、マスク着用等の様々な制限の中での制作であったと思うが、それぞれの想いを創作に向けた結果が我々審査に携わるものにも新鮮な感動を与えてくれた。

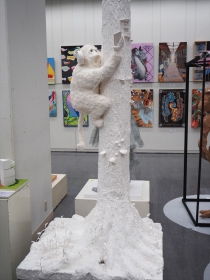

彫刻の審査においては、大型の作品が目立ち、特に大賞となった「ATORIENPITU」をはじめとしたいくつか作品は、構想から完成までの行程を最後までやり切った、大変レベルの高い作品であった。また、小型の作品にも素材を生かす工夫と造形的豊かさを見出すことができた。

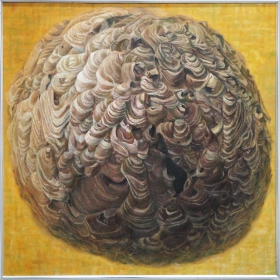

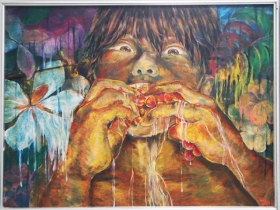

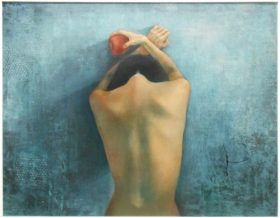

絵画作品は、例年に比べて多数の出品があり優れた作品が多かったため、入選作品を選ぶ際にも賞を決める際にも大変苦労した。大賞となった「再生」をはじめとした入賞作品は、いずれも観察力、描写力、構成力にすぐれた秀作である。

今回の絵画彫刻コンクールの作品は、全体として高いレベルにあったと思う。今後も、出品者それぞれが自分の感性に磨きをかけて次の作品を展開してほしいと願う。

三根准教授 総評

英語の「アート」はラテン語のアルスに由来し,ラテン語のアルスはギリシャ語のテクネー,つまり技に由来する。現代では,作品をつくる「技」に止まらず,独自の「発想」や「こだわり」ほかのみられる作品やパフォーマンスなども含めて「アート」と呼ぶことが多い。そこには必ず「スゴイ!」,つまり鑑賞者の心や気持ちを動かす「何か」がある。

この視点で今年の作品を振り返ってみる。確かに「アート」だった。審査会場に足を踏み入れた途端,作品から発せられる「圧」に少しのけぞり,「スゴイ!」。力作揃いで笑顔になった。作品が雄弁に語りかけ,ワクワクドキドキの時間に浸りきった。絵画作品も彫刻作品も,繰り返し構想を練ったのだろう。つくりながら手で考え試行錯誤したのだろう。自分のイメージを丹念に重ねた「技」,「発想」,「こだわり」が心を揺さぶる完成度だった。コロナの時代にこれを乗り越え,さらなる追究でよりよい作品を生み出す君に期待している。

長谷川先生 総評

以前、年配のデザイナーから、「自分たちが本当に驚かされるのは、優れたデザイナーの作品ではなく、中高校生の感性豊かな作品なんだよ。」と聞いたことがあった。

今回の審査では、制作者の豊かな感性と共に、作品から明確なねらいが感じられるものを中心に次のような作品を選んだ。

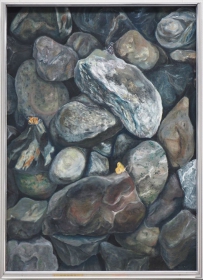

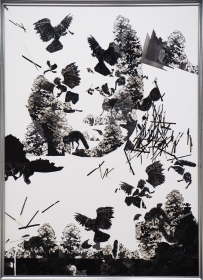

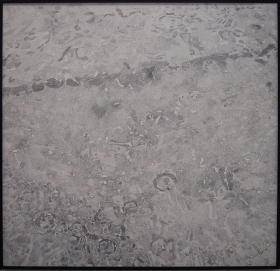

・対象をしっかりと見据えてデッサンされた写実性の高い堅牢な作品

・自分が特に感じた対象を追求したものや、表現したいイメージに向かって、表現を深めた雰囲気のある作品

・効果的な表現技法や、見る視点を変えた構図・構成などを工夫した作品

今後は、新しく勢いのある表現を求めて、アカデミックで技術至上主義的なものだけに拘らず、技術を凌駕するようなコンセプトや発想をもったものづくりへの挑戦を期待したい。

学校賞

- 広島県教育委員会賞

- 広島市立沼田高等学校

- 広島県高等学校文化連盟会長賞

- 広島市立基町高等学校

- 広島県高等学校美術連盟会長賞

- 広島県立海田高等学校

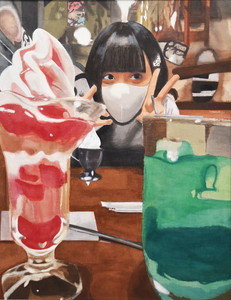

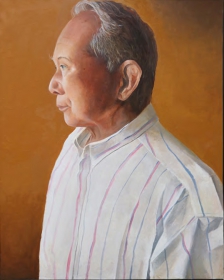

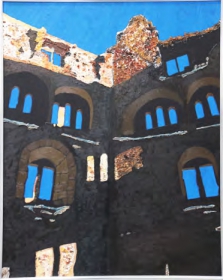

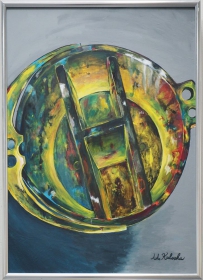

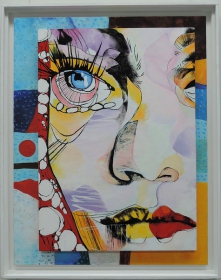

個人特別賞(平面分野)

- 大賞

- 市立美鈴が丘3年 久保田理瑞

- 広島県教育委員会賞

- 尾道東2年 砂田絵美

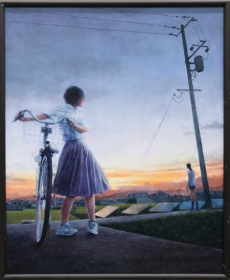

- 広島県高校文化連盟会長賞

- 福山明王台2年 池田詩歩

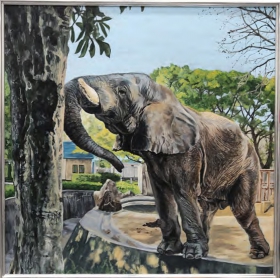

- 広島県高校PTA連合会会長賞

- 市立沼田2年 吉田陽菜

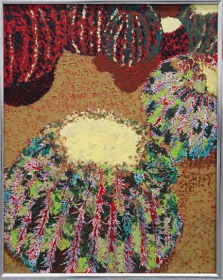

個人特別賞(立体分野)

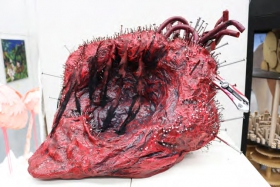

- 大賞

- 海田2年 望月花

- 広島県教育委員会賞

- 高陽東3年 伊村俊亮

- 広島県高校文化連盟会長賞

- 熊野3年 永井瑛太

- 広島県高校PTA連合会会長賞

- 市立沼田2年 武智結望

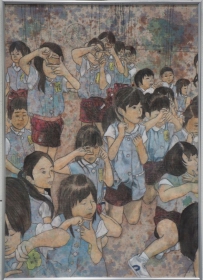

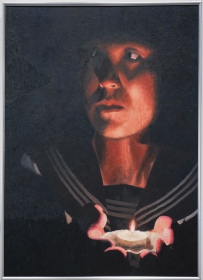

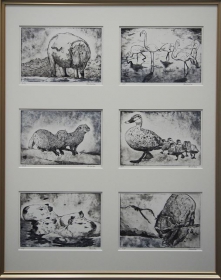

平面分野

《絵画部門》

第20回広島県高等学校絵画彫刻コンクール

- 審査日

- 令和3年11月5日(金)

- 審査会場

- 広島大学(東広島キャンパス)大学会館

- 審査員

- 伊東敏光教授(広島市立大学芸術学部長)

三根和浪准教授(広島大学教育学部)

掛田敬三先生(元高等学校美術教諭) - 出品点数(校数)

- 173点(31校) 平面/絵画部門150点、立体/彫刻造形部門23点

学校賞(団体賞)

- 広島県教育委員会賞

- 広島市立沼田高等学校

- 広島県高等学校文化連盟会長賞

- 比治山女子高等学校

- 広島県高等学校美術連盟会長賞

- 広島県立海田高等学校

出品校数・点数は昨年度と同等。昨年度同様に,コロナ禍での実施とあって各校,部活動の時間短縮あるいは中止などで十分な制作期間が確保できない中ではあったが,完成度の高い良作が集まったように思う。

今年度の開催会場は,広島大学(東広島キャンパス)となった。大学開催の目的の一つに,美術教科の教師を目指す大学生のボランティア参加がある。昨年度,比治山大学ではコロナ禍の状況を受けて大学生の募集を見送ったため,今回が初めての募集となった。事前の呼びかけによって約10名の学生が参加した。審査を除く,会場設営や作品運搬等の一連の運営作業の手伝いや交流などを通して,教師の仕事について学び,高校生の力作を間近で鑑賞する機会となった。また,キャンパス視察を兼ねたことで,参加した高校教員においても進路指導に役立てる機会となった。

従来のコンクールが担う役割を越え,大学生や高校美術教師の育成の場を兼ねた付加価値をもたせた事業とすることができた。

以下,審査後に審査員からいただいた総評を紹介する。

伊東敏光 教授 (広島市立大学芸術学部長)

この会場に入ったときにいつもと印象が違って驚いた。普段,構図・明度・彩度の3点で作品を見るが,入賞した作品はどれも描き込んでいて,完成度が高く全国レベルだと感じた。彫刻は,制作するのに設備も必要で質感や明度,彩度を使いこなすのが難しく,理論の積み重ねが必要。何らかの形で高校生に彫刻を理論から学べる機会を設けたい。

三根和浪 准教授 (広島大学教育学部)

今回もコロナ禍により制作時間が少ない中,すべての作品が自分と向き合いながら制作しているように感じた。今回の作品にはいくかのレパートリーが見受けられた。一つ目が何気なく目にとまった風景をしっかり描き込んでいるもの。二つ目が風景に自分の想像を加えているもの。三つ目が色・形などの造形要素を視覚実験のように配置し鑑賞者に挑んでくるようなもの。各校の先生方が個性を伸ばすような指導をされているのが伺えた。さらに,本コンクールのように各校の先生同士で作品などについて共有できる場があることも見ることができて良かった。

掛田敬三 先生 (元高等学校美術教諭)

普段,美術館で鑑賞する作品は大人の作品で,どこか媚びているように感じられるが,高校生の作品はストレートに自分自身のことを伝えてくるので,とても楽しむことができた。個性豊かな生徒に,各学校の先生方がどのような指導をされているか知りたい。

コンクール運営委員長 田中 秀樹

(広島県立三次中学校・高等学校)

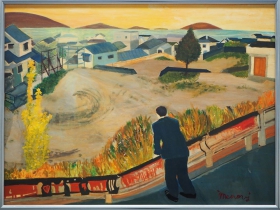

平面分野

《絵画部門》

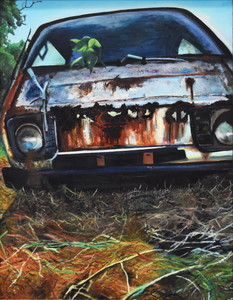

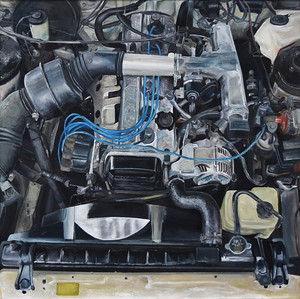

審査員講評

- 伊東

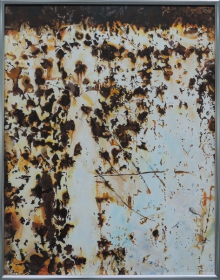

- 縦長の画面を横手方向に大きく分割する画面構成と、錆びた廃車と地面の草の対比が非常に効果的で、鑑賞者に強いインパクトを与えることの出来る秀作である。自動車は現代の私達の生活に欠かせない工業製品の象徴でありながら、時間と共に役割を失い、自然の中に放置されれば景観を壊す厄介者となる。本作では、その錆びた廃車と植物の様子を大胆な構図と色使いによって表現することで、今日の世界を独自の視点から映し出している。

- 三根

- 車はワンボックスの商用バンか。朽ち果てたもの,朽ち果てようとしているものが逆にもたらす存在感が圧倒的。枯野に置き捨てられたようなその姿,ワイパーが折れ曲がり錆びが全面に浮き出たフロントの表情は,フロントガラスに緑を得て誇らしげでさえもある。

- 掛田

- 描写力がある。朽ち果てていく自動車、そしてその前面にある雑草の質感が見事だ。けっして細密な描写と言うわけではないが、色彩を巧く操り的確に表現出来ている。また、構図が面白い。自動車等の所謂箱形のものは斜めから捉えて立体感を出そうとする作品をよく目にするが、これは真正面から描いている。単なる工業製品の成れの果てではなく、人の顔を感じさせられる。“人の一生”を表現しているのかもしれない。

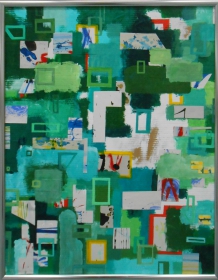

審査員講評

- 伊東

- 画面中央に東京タワーと思しき鉄塔を配し、画面上部には地球を、鉄塔の両サイドには、SL、踏切、標識、時計、歯車などが描かれている。画面全体は茶と黒を中心とした色調で統一されており、未来から現代を思いかえしているようなノスタルジーに満ちた世界観が感じられる。この絵は私たちに人間の生活環境を別の視点から見る術を示しているようであり、見るものの思考を喚起させる力を秘めた作品である。

- 三根

- 道路や踏切の標識や錨,懐中時計,歯車・・・おもちゃ箱をひっくり返したかのような雑多さは我々の歩んだ足跡か。中央上部の地球や下にそびえ立つ東京タワーでさえタール色に染められ,画面全体に拡がるエッチング様のスクラッチ痕が心を酷くかきむしり,目が離せない。

- 掛田

- とても“巧い”作品だと感じた。画面構成では、下半分に描かれている個々の物体が中央のタワーによってまとめられ、上部にある地球と対峙する構成になっている。無計画なコラージュのようにモチーフを並べるだけでは作品として成り立たないが、しっかりと計算されている。表現方法では、ハッチングの様な細い線を多用しきめ細かな描写が出来ている。個々の形体がややアバウトであるだけに、不思議な魅力を醸し出している。

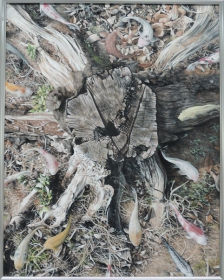

審査員講評

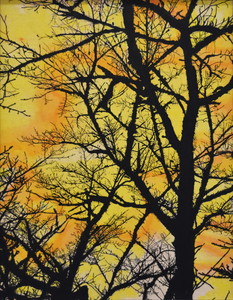

- 伊東

- 黄色の空と樹木のシルエットによるシンプルな画面構成の作品であり、黒一色で丹念に描き込まれた幹や枝は、複雑に入り組んだ空間を見事に描き出している。本作は樹をモチーフとした具象作品でありながら、同時に空の黄色と樹の黒との構成による抽象作品でもある。作者は、自然の形態を忠実に描写しながら、同時に構図や色の対比を強く意識することで、独創的な絵画空間を創り出す出すことに成功している。

- 三根

- 黄色く染み渡った空を背景に,平面的にその空間を刻む黒い影。樹だとはわかるが,樹に見えない。このコントラストは糸状菌が天を侵しているようでもある。温かい主張色がムンクの「叫び」に表された空のようで,むしろ不安を掻きたて寒空に見せている。

- 掛田

- 葉が落ちた樹木がシルエットのように描かれている。しかし、けっして単調で薄っぺらくない。空間感があり、質感も伝わってくる。手前の幹や枝の太さ、そしてその形が後方のそれらときちんと描き分けられているからだろう。筆の勢いに溺れることなく、丹念に描こうとする姿勢が感じられる。表現技法の一つとして、キャンバスの裏地に描いている。思い切ったことをしたものだが、そのことが素朴感の表出に成功している。

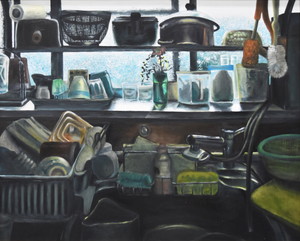

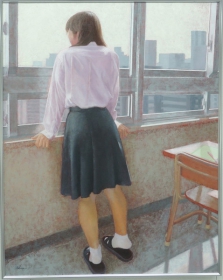

審査員講評

- 伊東

- 生活感漂う台所には、ガラス越しから外の光が差し込み、シンクの周りや棚にギッシリと置かれた台所用品は逆光の中に描かれている。それほど細かな描写をしているわけではないが、窓ガラス越しの窓枠と手前の窓枠、ガラスのコップや透明な容器、また金属や陶器でできた食器など、それぞれの特徴が見事に描き分けられている。どこか懐かしく郷愁漂うこの作品からは、作者の高い空間把握能力と豊かな表現力が確認できる。

- 三根

- 夕食時の生活感がにじみ出ている。スナップショットとは,目の前に現れ心を動かされた風景を一瞬のうちに切り取る写真術を言うが,筆で丹念に描き込むことで,この極めてありふれた日常への愛着と執着を写真以上に感じさせてくれる。身体化された生活が温かい時を描き出している。

- 掛田

- 何気ない日常の一角をよくぞここまで描ききったと拍手したくなる作品だ。まず、構図がとても工夫されている。流し台の棚、その上部の棚、そしてそれらと直角に交わる窓枠が画面の骨格となり、筋肉としての鍋や茶碗等の小物が静かに躍動しているように見える。また、モノクロ調の中に存在する黄色や青の色彩が、全体の色彩バランスを崩すことなく画面に変化を生じさせている。セザンヌの静物画を思い出す。

立体分野

《彫刻造形部門》《自由表現部門》

審査員講評

- 伊東

- 等身に近い人魚をモチーフとしたスケールの大きな作品である。人魚を円柱の台座から出た主柱で支えることによって、頭部を下にして反り返った水中でのポーズを表現した本作からは、構想から制作過程全体を通じての作者の高い創作能力がうかがえる。

人魚の手や胴体部分の表現に未熟な部分が残るものの、ウロコを表現した下半身の装飾や水中での髪の毛の動きなど、作品全体の構成は完成度が高く、空間芸術としての彫刻的魅力に満ちている。 - 三根

- 背中から尾びれにかけて大きく反り返った曲線にまず釘付けになる。そして,見る者の周囲を濃淡織りなす水色の海中に変え,海面に向かって上昇する無数の大小の泡を見せてくれる。人魚の向こうには洋上の陽の光りが輝き,まるで人魚に遭遇したかのような感動を与えてくれる。

- 掛田

- マーメイドが潜水する形体の美しさ、その幻想的事象みたいなものを表現したかったのか。マーメイドを人物としてみると上半身の形にやや甘さはあるが、尾ひれと毛髪の形状が呼応するように構成されており、大きな動勢感を生んでいる。また、マーメイド右に海藻が設置されていて、それが海中の広がりをも感じさせる。さらに、像が単調にならないよう下半身の部分に装飾が施されており、力作である。

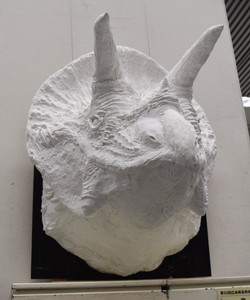

審査員講評

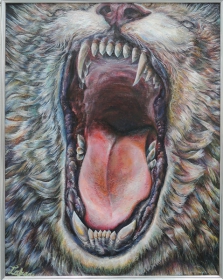

- 伊東

- 作者は、2つの角を持つ恐竜と思しき動物の頭部を彫刻作品として創り出した。造形的には、内部の骨格を感じさせる構造と表面の細かなディティールのバランスに優れ、作品は力強いリアリティーを持っている。

現代は、多くの情報をパソコンやスマホやTV の画面を通して受け取ることが多くなったため、実際の動物などが持つ重量感や質感に驚き感動する機会は少なくなってきている。本作は、その驚きと感動が伝わるものとなっている。 - 三根

- トリケラトプスだろうか。量感に溢れた頭部に名の由来である三本の角がしっかと表されている。「究極に達すること,力が非常に優れていること」を意味する「究竟」を,植物食のトリケラトプスに使ったギャップが,表された目のかわいらしさ優しさと併せ,見る者を惹きつける。

- 掛田

- 恥ずかしながらタイトルの読みと意味を知らなかった。しかし作品を見つめていると自ずと理解出来てきた。とても力強い。このような作品は得てして彩色を施し、質感を求める傾向にあるが、ややもすると室内の壁にある陳腐な剥製のように見えてしまう。その点この作品は表面に細かな凹凸や細い溝等を入れ込み、よく質感を表現している。造形そのものだけで十分である。

審査員講評

- 伊東

- 作品の頭部やコスチュームは、既存の物を組み合わせて制作していると思われるが、表面に施された凹凸や色によって作品全体に一体感が生まれ、独創的な人物像となっている。台座には花が咲き、風を受けて少しゆらめいた白い服を着た人物の表現は、物語性を醸し出している。豊かな感性を持つ作者には、本作にはない人物の足や手の制作を通じて、自分の手で作る彫刻の醍醐味を知って欲しいと願う。

- 三根

- 白ワンピースを纏った端正な顔立ちの少女が,目を閉じて動かない。頭にも肩にもボトボトと滴り濡らす固着した彩り。美しいが痛々しく,惨めで悲しげだ。傷つきやすい青春のなかで何も語らぬ少女の語りを読み解く鍵はMAN WITH A MISSIONかアレン・コールター作品か。

- 掛田

- タイトル通りだとけっしてハッピーな感じはしない。頭頂部から流れ落ちる絵具が肩から胸元や腕まで染み渡っている。その辺りだけ見ていると辛くさえなって来る。私個人としては顔の表情や美しい白い着衣の形だけで留めていた方がよいと思うが、作者はどうしてもそうせざるを得なかったのだろう。下の台座の部分にも絵具が滴り落ちているが、赤いリンゴ?やピンク、黄色の花びらに希望の意志が感じられる。

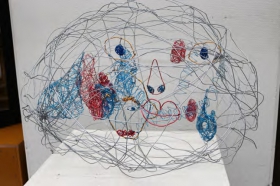

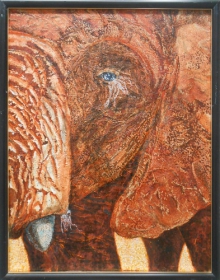

審査員講評

- 伊東

- 針金と薄いプラスティックフィルムで制作された蜂と、蜂の巣を構成する6角形の組み合わせによる構成要素の強い力作である。対象である蜂をイメージすることから生まれたデザインであり、抽象化された色合い豊な構成が心地よい作品となっている。惜しむらくは、6角形をあしらった台の力強さに押され、メインとなるはずの蜂の存在が貧弱に見えてしまう点である。デザイン力に優れ、それを具現化する実行力を有する作者の今後に大きな可能性を感じる。

- 三根

- 三つの音が聞こえてくる。一つは蜂の巣のハニカム構造を彩るさまざまな色が発する,まるで電子音楽のような機械的メロディ。あと二つは,スズメバチが来襲するときに発するカチカチという警告音とブーンという羽音。美しさと獰猛さが共存して,思わず立ちすくむ。

- 掛田

- 作者がどのような意図で制作したのか、また蜂の生態云々はこの際横に置く。見ていてとても楽しい作品だ。カラー針金で実に面白く造形されている。羽に用いられたセロファンも、黒いバックの衝立てによく映えて美しい。蜂の巣をイメージしたであろう6角形が蜂の造形物の美しさを助長させているようにも見える。衣紋掛けにある着物のように見えて来るのは私だけだろうか。

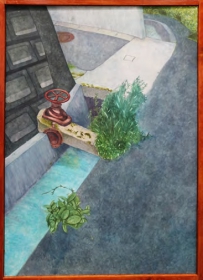

広島県高校美術連盟賞

無題

安芸府中 1年 竹田遥夏

審査員講評↓

- 伊東

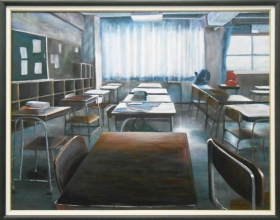

- 画面の中央から少し左下に消失点を置き、一点透視的に描かれた抽象性の高い絵画である。本作には具体的なモチーフ(場)があるとのことだが、その場の具体的な有様を描くのではなく、奥行きや光に注目することによって空間の持つダイナミズムを描き出している。このようにある要素を弱め、ある要素を際立たせることによって現れる世界観は、絵画表現が培って来た優れた表現方法であり、作者はその方法論を理解し、自作に展開していく能力に優れている。

空

広島中等教育 2年 大下純

審査員講評↓

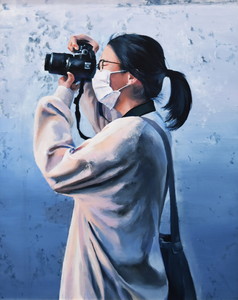

- 掛田

- 色彩を巧く操ったという感じがする。全体的に寒色系でまとめられているが、人物の肌、そして左肩から体側にかけて微妙に暖色が使われ、そのことにより人物の立体感を生じさせている。そして、カメラ、頭髪、バッグの黒が画面を引き締めると同時にリズム感を感じさせる。構図面では、バックの壁の最上部が画面ギリギリまで描かれ、わずかに生まれた隙間?段差?が “抜ける”感覚を観る者に与え、安心感をもたらす。

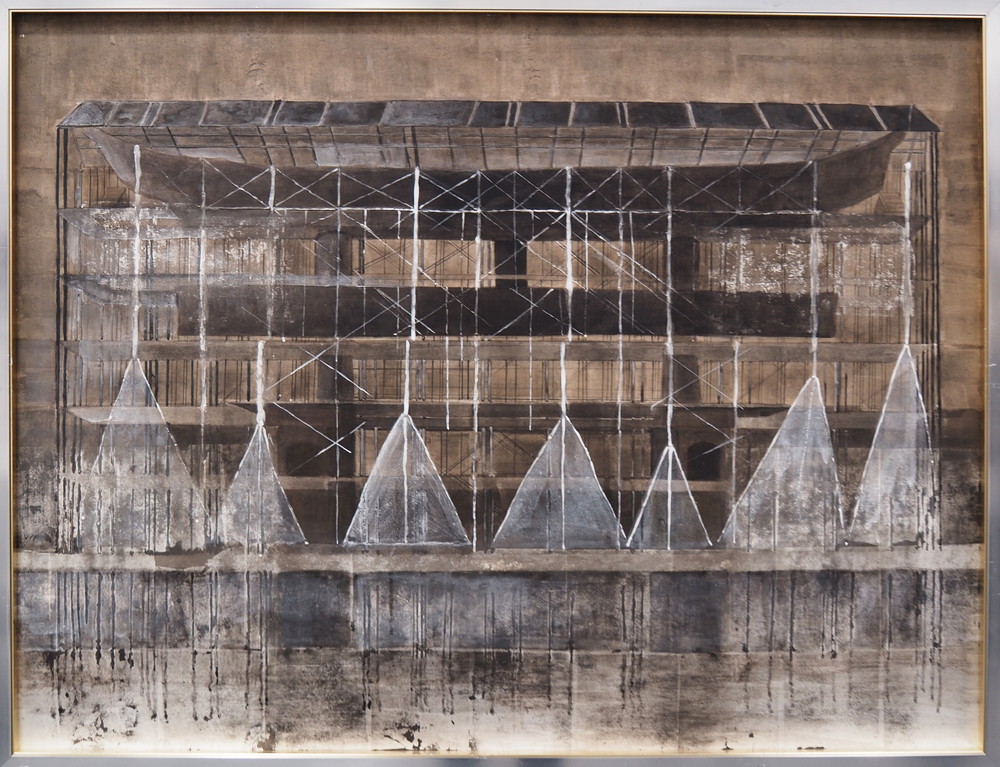

団地と電柱

市立沼田 1年 山澤緑咲

審査員講評↓

- 掛田

- 人の営みやその歴史を、見るものそれぞれに喚起させる作品である。モチーフである県営のアパートは、時間の経過と共に老朽化し手すりには錆も目立っている。作者は、ふと目に留まった身近な現実に惹きつけられてこの絵を描いたのであろう。本作では、4層のアパートと旧式の電柱を見上げの構図で描くことによって、ふとした瞬間の作者の視点を見るものに共有させることに成功している。また少々ブレのある線やラフな筆使いも、絵の説得力を増す効果を生んでいる。

第19回広島県高等学校絵画彫刻コンクール

- 審査日

- 令和2年10月30日(金)

- 審査会場

- 比治山大学・比治山短期大学部

- 審査員

- 伊東敏光教授(広島市立大学芸術学部長)

三根和浪准教授(広島大学教育学部)

木本雅典教授(比治山大学) - 出品点数(校数)

- 165点(35校)

本コンクールの開催は,県総文祭美術・工芸展の会場(県立美術館)にて実施していましたが,今年は,会場に程近く新校舎の建設工事が進んでいる比治山大学の学生会館ホールをお借りしてのコンクール審査となりました。コロナ禍の影響で大幅な規模縮小になると懸念されましたが,総出品数は減少したものの,平面の50号サイズや立体の大型作品は例年より微増となりました。

閉会で各審査員からいただいた総評を一部抜粋して紹介します。

「初めに作品を目の前にしたとき,新型コロナウイルスでの臨時休校の影響で,作品の描き込みが足りないように感じました。しかし,だんだん作品を見ていくうちに,生徒一人ひとりの美意識が感じられました。最初は,モヤモヤしていましたが,だんだんと良さが見えてきました。」(伊東教授)

「最初,描き込みがどうだろうと不安になっていました。しかし,形・色・材料のこだわりを強く感じました。新型コロナウイルスでの臨時休校の影響で制作時間の少ない中,良く制作していたように感じます。入選作品から強いエネルギーを感じました。ただの絵具の羅列ではなく,絵からエネルギーを強く感じました。見ていて,ワクワクしました。」(三根准教授)

「内容が充実した作品を沢山見ることができました。年齢を重ねるごとに作品について分かることもあるが,年々分からなくなって来ていて最近は感覚で作品を選んでいます。」(木本教授)

コンクール運営委員長 田中 秀樹

(広島県立三次中学校・高等学校)

学校賞

- 広島県教育委員会賞

- 広島市立沼田高等学校

- 広島県高等学校文化連盟会長賞

- 比治山女子高等学校

- 広島県高等学校美術連盟会長賞

- 広島県立熊野高等学校

平面分野

《絵画部門》

第18回広島県高等学校絵画彫刻コンクール

- 審査日

- 令和元年11月12日(火)

- 審査会場

- 広島県立美術館 県民ギャラリー

- 審査員

- 伊東敏光教授(広島市立大学芸術学部長)

藁谷 実教授(広島市立大学)

三根和浪准教授(広島大学)

掛田敬三先生(元高等学校美術教諭) - 出品点数(校数)

- 207点(42校)

11月12日(火)広島県立美術館県民ギャラリーにて作品審査が行われました。

今年の審査は、昨年に引き続き、広島市立大学芸術学部長の伊東敏光教授(彫刻)、同大学の藁谷実教授(日本画)、元広島県高校美術教諭の掛田先生(油画)に、造形芸術教育学を専門とされる広島大学の三根和浪准教授が新たに加わった4名の審査員に作品審査をしていただきました。

今年の出品総数は昨年と比較して27点増の207点となりました。内訳は、絵画部門179点、彫刻造形部門28点、自由表現部門0点でした。過去5年間の推移をみると減少傾向でしたが大幅な回復といえる増加となり、審査エリアを大小さまざまな作品が覆い尽くしていました。

審査員からは、高校生なりの着眼点や創意工夫をこらした作品が多数あって新鮮な審査だったという声もいただきました。

コンクール運営委員長 田中 秀樹

(広島県立三次中学校・高等学校)

学校賞

- 広島県教育委員会賞

- 広島市立沼田高等学校

- 広島県高等学校文化連盟会長賞

- 広島県立熊野高等学校

- 広島県高等学校美術連盟会長賞

- 比治山女子高等学校

平面分野

《絵画部門》

第17回広島県高等学校絵画彫刻コンクール

- 審査日

- 平成30年11月6日(火)

- 審査会場

- 広島県立美術館 県民ギャラリー

- 審査員

- 伊東敏光教授(広島市立大学芸術学部 副学部長)

藁谷 実教授(広島市立大学 芸術資料館長)

高地秀明名誉教授(広島大学客員教授)

掛田敬三先生(元高等学校美術教諭) - 出品点数(校数)

- 180点(38校)

11月6日(火)広島県立美術館県民ギャラリーにて作品審査が行われました。

今年の審査は,昨年に引き続き,広島大学名誉教授の高地先生,広島市立大学教授(彫刻)の伊東先生の2名と,新たに,広島市立大学教授(日本画)の藁谷先生,元広島県美術教諭の掛田先生をお招きし,4名の審査員に作品審査をしていただきました。

平面・立体分野ともに,独創性に富んだ創意工夫をこらした作品が多く,審査後の講評では審査された先生方からも「毎年楽しみにしている。今年も力作揃いで高校生らしい工夫をこらした作品が数多く出品されていた。」など,お褒めの言葉をいただきました。一方で,現代美術やアートの意義についても言及され,新しい表現の可能性をもっともっと貪欲に追及しつつ,社会に目を向けていくことで見える現状や課題などから作品コンセプトを考えることで,メッセージ性の高い作品づくりを模索することの大切さについても述べられていました。

コンクール運営委員長 田中 秀樹

(広島県立三次高等学校)

学校賞

- 広島県教育委員会賞

- 広島県立福山明王台高等学校

- 広島県高等学校文化連盟会長賞

- 広島市立沼田高等学校

- 広島県高等学校美術連盟会長賞

- 広島県立広島皆実高等学校

平面分野

《絵画部門》

第16回広島県高等学校絵画彫刻コンクール

- 審査日

- 平成29年11月6日(火)

- 審査会場

- 広島県立美術館 県民ギャラリー

- 審査員

- 高地秀明教授(広島大学)

伊東敏光教授(広島市立大学)

木村毅先生(元高等学校美術教諭) - 出品点数(校数)

- 226点(50校)

学校賞

- 広島県教育委員会賞

- 広島県立熊野高等学校

- 広島県高等学校文化連盟会長賞

- 広島県立広島皆実高等学校

- 広島県高等学校美術連盟会長賞

- 如水館高等学校

平面分野

《絵画部門》

第15回広島県高等学校絵画彫刻コンクール

- 審査日

- 平成28年11月8日(火)

- 審査会場

- 広島県立美術館 県民ギャラリー

- 審査員

- 高地秀明教授(広島大学)

伊東敏光教授(広島市立大学)

木村毅先生 (元高等学校美術教諭) - 出品点数(校数)

- 205点(43校)

- 審査員長による作品講評

- 本文はコチラ

11月8日(火),広島県立美術館県民ギャラリーにて作品審査が行われました。

今年の出品作品は,絵画部門・彫刻部門ともに独創的な表現にとんだ作品が多く見受けられ,例年に増して審査員を苦しませた審査会だったと,そんな印象を受けました。審査は,昨年に引き続き同3名の先生方を招き,のべ200点以上の作品を1点1点丁寧に観て厳正に行っていただきました。

今夏に全国総合文化祭が広島で開催され,多くの県内美術部の高校生たちが全国から集まった力作に触れ,また交流などを通して強い刺激を受けて本コンクール出品に向けて制作に励んだことと思います。彫刻部門への出品数が例年より多く,また共同制作による作品も多く出品され,完成度・大きさ・創意工夫すべてにおいて見応えのあるコンクールとなりました。

コンクール運営委員長 田中 秀樹

(広島県立三次高等学校)

学校賞

- 広島県教育委員会賞

- 広島市立沼田高等学校

- 広島県高等学校文化連盟会長賞

- 広島市立基町高等学校

- 広島県高等学校美術連盟会長賞

- 比治山女子高等学校