第51回広島県高等学校デザインコンクールの結果を掲載しました。

詳しくはこちら

第51回広島県高等学校デザインコンクール

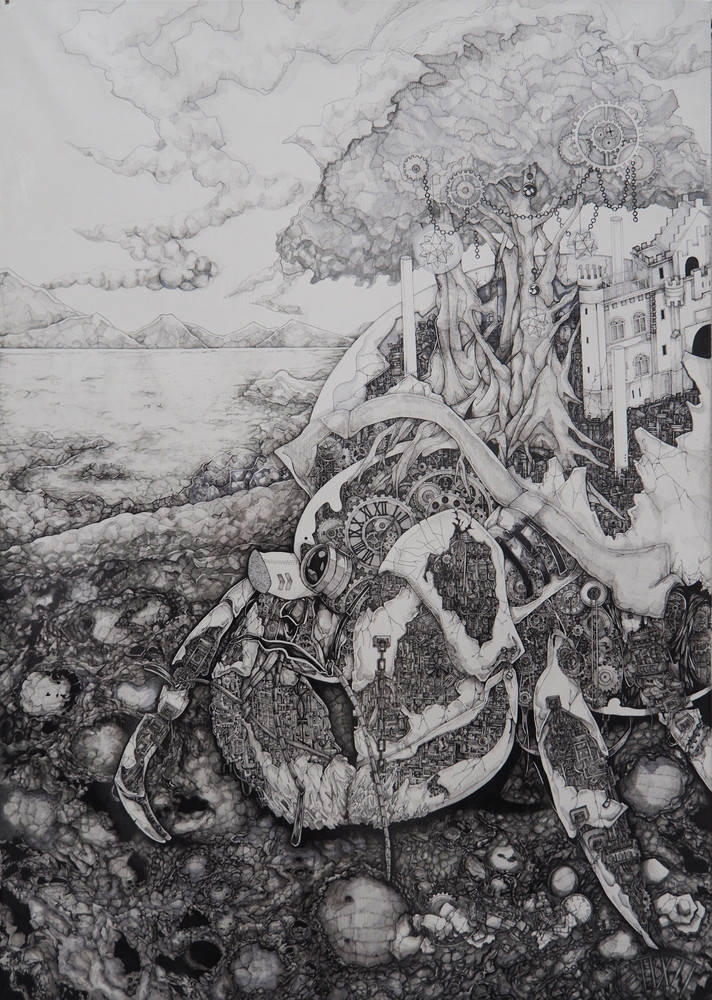

賀茂高校のセミナーハウスで審査を行った。大型平面と小型平面、立体・映像で部屋を分けてスムーズに行うことができた。審査の手順として、まず美術連盟所属の教員で入選作品を選考し、さらにそこから特選作品を選考した。その後、外部審査員としてお招きした尾道市立大学の林宏先生と、広島大学の八木健太郎先生に特選作品の中から個人特別賞を選考していただいた。デザインの専門的な視点から審査していただく中で、改めて「デザイン」とは何か、心象表現と目的表現との違いについて考えさせられた。

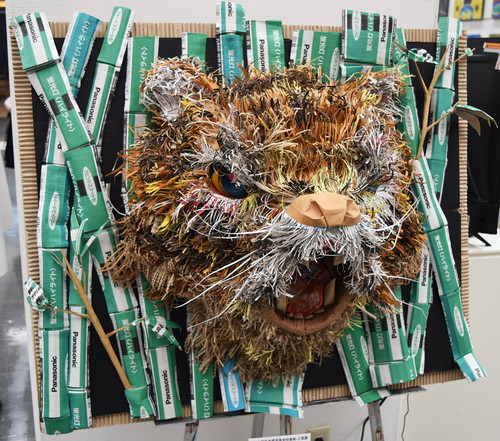

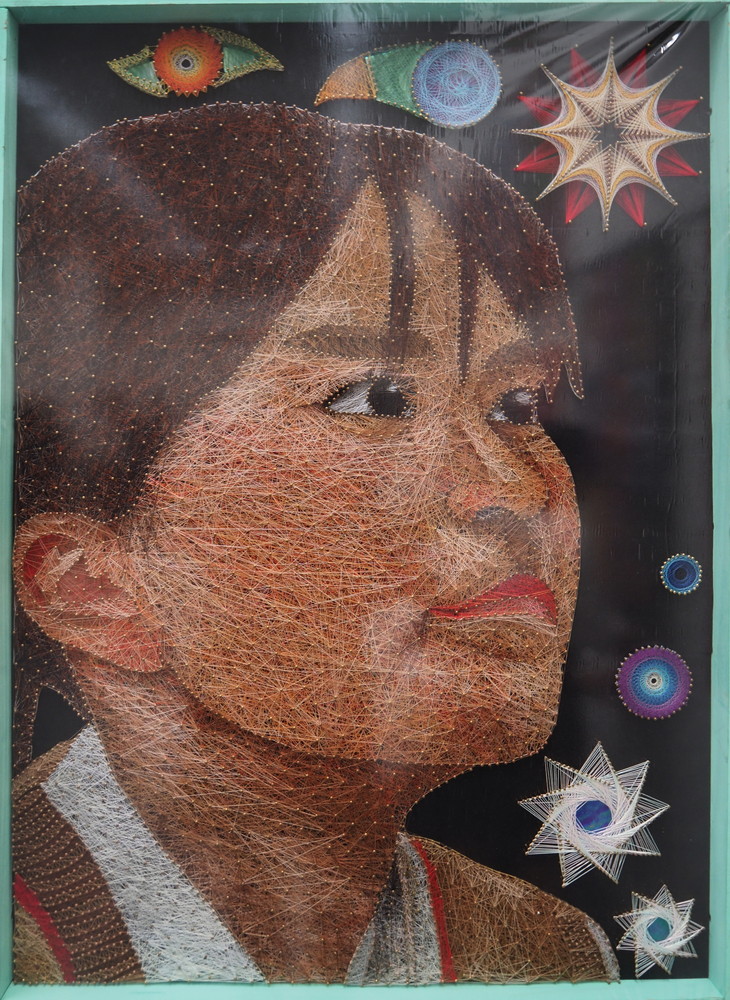

応募作品の総数は昨年より若干減ったものの、各部門で意欲的な作品が多くみられた。受賞した作品は立体作品の割合が大きかったが、それぞれコンセプトに基づいて、素材の特性を生かしたり構成の工夫を凝らしたりされており、デザインとして洗練されたものであった。

ご協力いただいた関係各所に感謝しつつ、来年度以降、応募規定の変更を予定しているので、引き続き皆様のご理解ご協力をいただきながら、より充実したコンクールとしていきたい。

コンクール運営委員長 奥本 純子

(広島県立賀茂高等学校 教諭)

学校賞

- 広島県教育委員会賞

- 広島市立沼田高等学校

- 広島県高等学校文化連盟会長賞

- 広島県立安芸府中高等学校

- 広島県高等学校美術連盟会長賞

- 広島県立熊野高等学校

個人特別賞

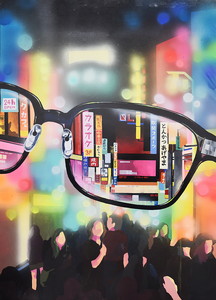

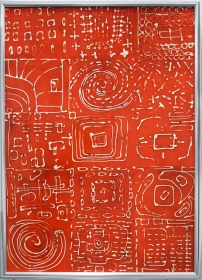

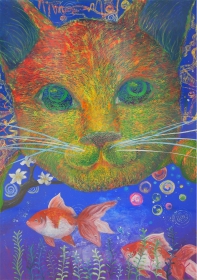

- 広島県知事賞

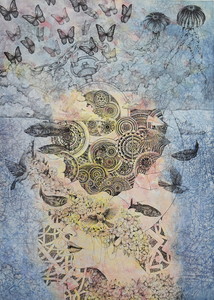

- 市立美鈴が丘3年 岡本望心

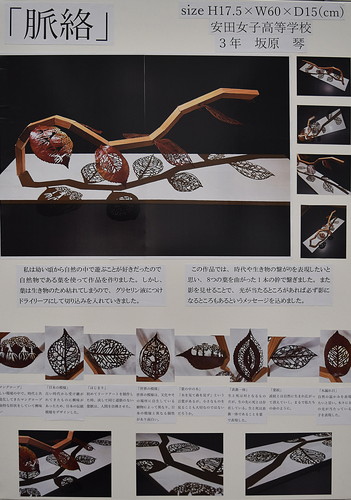

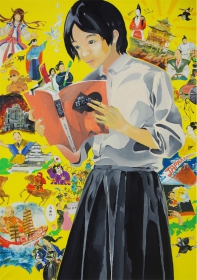

- 広島県教育委員会賞

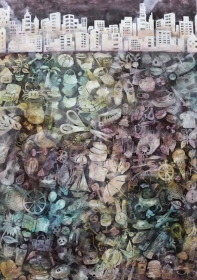

- 安田女子3年 坂原 琴

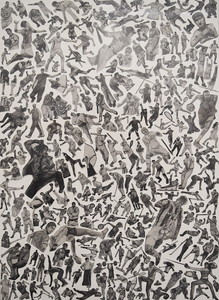

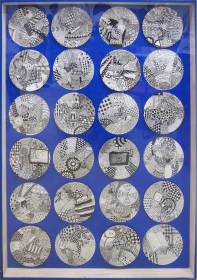

- 広島県高校文化連盟会長賞

- 海田 2年 天野 空

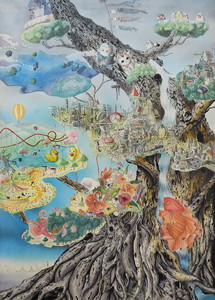

- 広島県高校PTA連合会会長賞

- 如水館2年 森川悠月

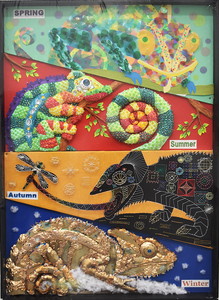

- 広島県高校美術連盟会長賞

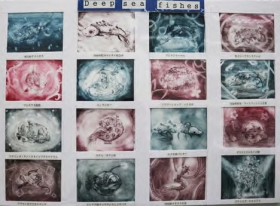

- 広島観音2年 村岡佳太

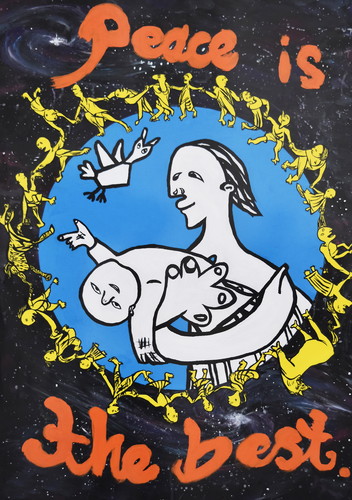

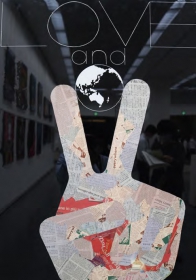

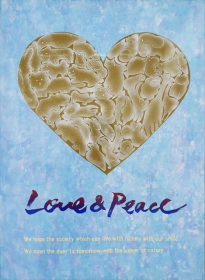

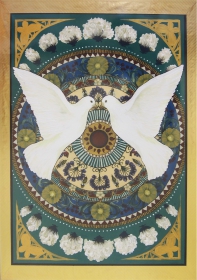

- 平和デザイン賞

- 熊野2年 益本湧光

第50回広島県高等学校デザインコンクール

- 審査日

- 令和4年10月21日(金)

- 審査会場

- 広島県立河内高等学校

- 出品点数(校数)

- -点(-校)

総評準備中

学校賞

- 広島県教育委員会賞

- 広島市立沼田高等学校

- 広島県高等学校文化連盟会長賞

- 広島県立熊野高等学校

- 広島県高等学校美術連盟会長賞

- 広島県立広島皆実高等学校

個人特別賞

- 広島県知事賞

- 市立沼田1年 原内陽菜

- 広島県教育委員会賞

- 市立沼田1年 河野純怜

- 広島県高校文化連盟会長賞

- 熊野 2年 梶原穂高

- 広島県高校PTA連合会会長賞

- 広島国泰寺2年 原さくら

- 広島県高校美術連盟会長賞

- 近大附福山2年 浦上瑚都

- 平和デザイン賞

- 広島国泰寺1年 郷路心咲

第49回広島県高等学校デザインコンクール

- 審査日

- 令和3年10月22日(金)

- 審査会場

- 広島県立福山明王台高等学校

- 出品点数(校数)

- 470点(47校)

学校賞(団体賞)

- 広島県教育委員会賞

- 広島市立沼田高等学校

- 広島県高等学校文化連盟会長賞

- 広島県立広島皆実高等学校

- 広島県高等学校美術連盟会長賞

- 広島県立熊野高等学校

昨年度から引き続き,新型コロナウイルス感染症の波に翻弄される状況であった。一斉休校こそなかったものの,学校によっては臨時休校となったり,分散登校となったりして,部活動の活動時間や内容も大きく制限された。そのため,出品数の減少や小型作品の増加が予想されたが,例年とほとんど変わらない出品状況であった。制作に対する生徒の熱意や努力,また,それに応えようと指導に当たられた先生方の熱い想いが感じられるものであった。

今年度もコロナ禍ということで,外部の審査員の先生はお招きせず,美術連盟所属の教職員のみで審査を行った。「平面」「平和デザイン」「立体」「映像」の各部門で審査を行い,入選,特選,入賞作品を選出した。どの作品も,活動における様々な制約がありながらも,粘り強く努力を重ねたことが伺われるものであった。

課題として,大型の平面作品の中には「絵画」との線引きが難しいものがある,ということがあったが,これについては昨年度同様コンセプトを添付してもらうこととした。これにより,作品の「デザイン」の意図を作者に認識させるとともに,審査の際にも役立つものとなった。また,「平面」か「立体」かの判断が困難な作品があり,その場で部門を変更して審査を行ったものもあった。今後基準を整理し,来年度以降適用できればと考えている。

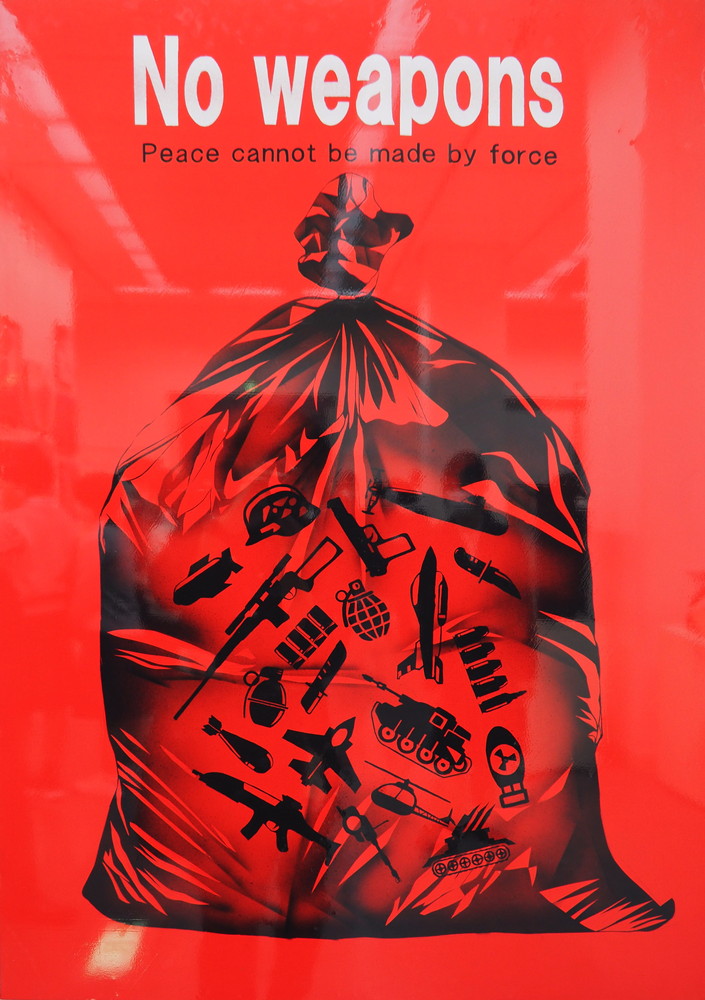

例年,平和デザイン部門と映像部門の出品数が少ない傾向にあるが,今年度も同様であった。平和デザイン部門は,世界平和への願いの発信地である広島ならではのものであり,より活性化させていきたいところである。映像部門においても,一人一台の端末を持つ時代の流れに乗って,出品数の増加を期待したい。

コンクール運営委員長 奥本 純子

(広島県立三原高等学校)

審査員講評

- コメント

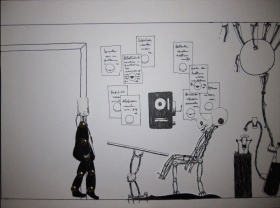

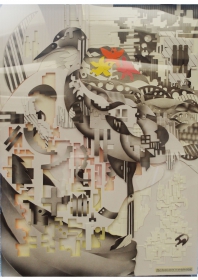

- 透明なフィルムに描かれたシーラカンスや都会のビル群が,層となって重なって表現されています。一番手前の層は黒,その次の層は青で描かれ,物理的にも色彩的にも奥行きが効果的に表されています。モチーフの描写はもちろん,その大きさや配置にも細やかな神経が行き届いた力作です。夜明けか日没間近を想起させる都会の空に,複数のシーラカンスが漂っています。よく見ると,植物が生えていたり,分断されたり,溶解しかかっていたり…こんな姿をした「生きている化石」ともいわれるシーラカンスたちと,都市風景の融合は見るものに何かを訴えかけてくるようです。シーラカンスは,そして我々は,どんな夢を見るのでしょうか。

審査員講評

- コメント

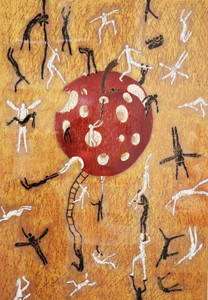

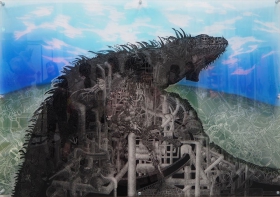

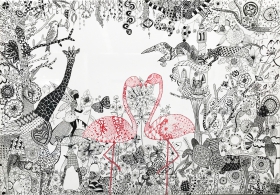

- いくつもの穴の開いたリンゴを中心に,様々な動きをしている白い人と黒い人が,リズミカルに配置されています。この人たちはリンゴの穴の中から出てきたのか,はたまた穴の中に入ろうとしているのか。この人たちの様子を見ていると,それぞれの個人の物語や,他の人たちとの関係性など,色々な想像がかきたてられます。木製パネルの表面を大胆に削ったと思われるガサガサとしたマチエールが,素朴で幻想的かつ,風化したような雰囲気を出すことに一役買っています。絵本の一部のような,どことなくノスタルジーを感じさせる作品です。

審査員講評

- コメント

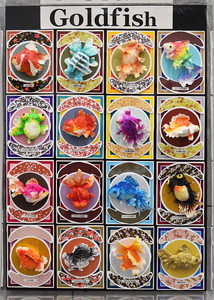

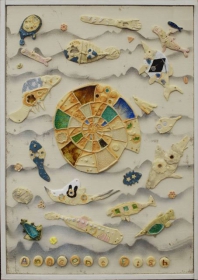

- 昆虫採集の展示ケースを思わせるようなものに,粘土で作られたカラフルでかわいらしい16種類の金魚が並べられています。それぞれに「○○な金魚」と名前が付けられ,その名を表すような色や表情や動きをした金魚が配置されています。金魚の周りには千代紙や着物の布地のようなもので装飾が施され,全体を「和」のイメージにまとめることに成功しています。背景の配色にもその意識が感じられます。16種類もの「○○な金魚」を生み出す想像力と,それを形にする創造力が存分に発揮された作品です。

審査員講評

- コメント

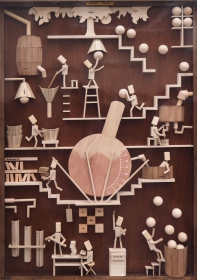

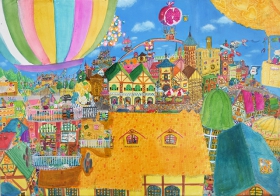

- LEDの温かい光に包まれたかわいらしいキャラクタ-のカップルにまず目が行くのだが,圧巻なのは彼らの幸せを支える土台となるケーキを模した造形だ。作り込まれたディティ-ルをよく見てみると様々な個性的なキャラクタ-や装飾があしらわれており,今後このカップルが多くの人たちに愛され,幸せな人生を歩むであろうストーリ-を感じる。少し離れて作品全体を眺めると,一つ一つ丁寧に作られたべリ-やローズの流れが一つとなって,幸せに向かって甘く緩やかに上昇していくイメージでまとめられており,幸せのオーラを放つ存在感ある大作となっている。あらゆる方向,距離から鑑賞されることを意識した完成度の高い作品であり,ウエディングに関わる空間に設置されれば,思わず目を引き,近寄ってみたくなり,そして見た人の心を優しくしてしまう,そんなオブジェとして評価したい作品だ。(熊野高/教諭 安倍)

審査員講評

- コメント

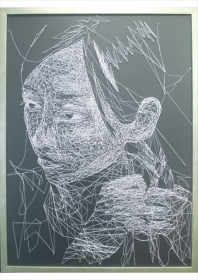

- 思い切り単純化され,かつ,白い盛り上げ材で大胆に凸凹がつけられた十二支の動物たちです。凹んだところの全部ではなく,一部に彩色が施されており,それが却って画面に動きと華やかさをもたらしています。動物たちの単純化の仕方,配置,配色などの要素において,作者のセンスが光っています。動物たちの少しとぼけたような表情にも和まされます。どこにどの動物が描かれているのか,探し当てながら見るのも楽しいです。

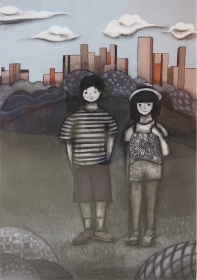

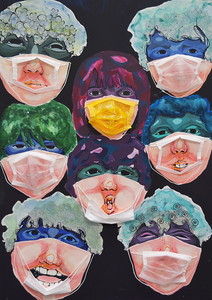

広島県高校美術連盟賞(奨励賞)

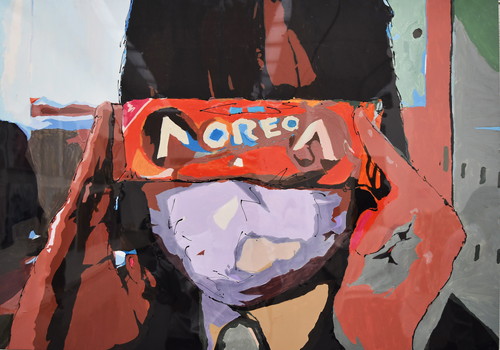

MASK

安芸府中 3年 安永樹理

審査員講評↓

- コメント

- まさにコロナ禍のこのご時世を表している作品。一体マスクの下はどんな表情をしているのか?不安感を与えながらも,ユーモラスな表情で思わず笑ってしまいます。

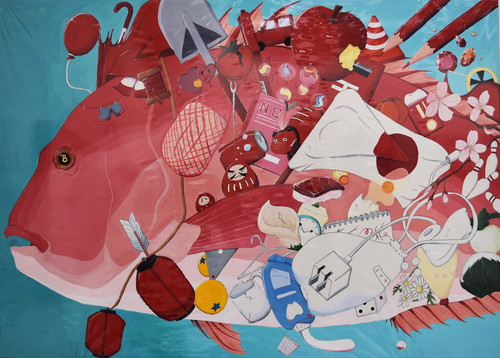

天才の成分

海田 1年 望月花

審査員講評↓

- コメント

- 「これは何なんだろう」と思わず近寄って目を凝らしてしまう奇妙な魅力に満ちた作品だ。実際に作品を鑑賞した人は「まさかこの一文字一文字を,プラ板を切り抜き加熱加工して作った」とは信じがたいと思うだろう。近寄って,そこで目に映るのは,小さなプラ板で作られた,大量の「努力」という文字のパーツと,所々に垣間見える「才能」という文字。それが集まって「天才」という文字を形成している。作品名そのものズバリ,作者のイメージする「天才とは?」を具現化した作品なのである。更に「努力とは?」という疑問にも作者は自らの神がかり的な労力を見せることで答えているのである。見えないもの形のないものを形にする美術・工芸の特性を,アイデアと努力と根性で,一つの答えとして見せつけてくれた作品だ。今後も高校生らしい感性とアイデアで「世の中の見えないものを形にして,もっともっと我々に見せてくれないだろうか」と作者に期待したい。(熊野高/教諭

安倍)

第48回広島県高等学校デザインコンクール

- 審査日

- 令和2年10月23日(金)

- 審査会場

- 広島県立福山明王台高等学校

- 出品点数(校数)

- 477点(47校)

今年度は以前猛威を振るっている感染症の影響により,各校で部活動の活動時間短縮や,休校が行われるなど,例年とは違った制作環境となった。そのことから当初は出品数の大幅な減少や,大会規模の縮小も懸念されたが,蓋を開けてみれば,例年と比べても出品数に変化はなく,ほぼ例年並みの規模でコンクールが開催され,各校で熱心に指導に当たられた諸先生方,こういった状況の中でも懸命にクリエイティブな情熱の灯を絶やさなかった各校の生徒たちの想いというものが感じられるコンクールとなった。

審査についてはこれまでと同様「平面部門」「平和デザイン部門」「立体部門」「映像部門」に分けて行われたが,例年外部の先生に審査をお願いしている部分を,今年度については感染症の拡大のリスクを避けるために美術連盟所属の教職員のみで実施することとした。

どの部門においても入賞以上に選ばれた作品をはじめとして,入選の作品,どれもが時間的な制約が例年に比べ厳しい中で切磋琢磨したことが感じられる作品であった。毎度の懸案事項であった「作品のコンセプト」についても,今回から作品裏面にそれをしっかり明示することで,『デザインをしている』ということへの一定の意識付けができていると感じた。ここからよりデザイン性というものが強く感じられる作品が増えていけば「デザインコンクール」の名に沿ったコンクールの体をなしてくると思われる。

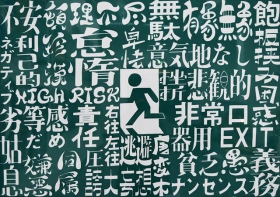

また,平和デザイン部門の出品数が少ない現状については今年も継続しており,こちらの出品をより広く募っていきたい。本県にこの部門が存在している意義や,本コンクールの成り立ちを鑑みても,平和デザイン部門がより活発になることが理想であると考える。そこの部分の各校へのアナウンスが不足していたことは否めないため,次年度は平和部門への出品数を今年度の3倍以上を目指していきたい。

コンクール運営委員長 村田 公人

(広島県立福山明王台高等学校)

学校賞

- 広島県教育委員会賞

- 広島市立沼田高等学校

- 広島県高等学校文化連盟会長賞

- 広島県立熊野高等学校

- 広島県高等学校美術連盟会長賞

- 広島県立広島皆実高等学校

個人特別賞

- 広島県知事賞

- 市立沼田 2年 宇根慈

- 広島県教育委員会賞

- 広島国泰寺 1年 中村水優

- 広島県高校文化連盟会長賞

- 市立沼田 2年 川口春

- 広島県高校PTA連合会会長賞

- 市立沼田 2年 上瀬麻里那

- 広島県高校美術連盟会長賞

- 市立沼田 2年 安村香菜子

- 平和デザイン賞

- 福山誠之館 2年 山添涼華

第47回広島県高等学校デザインコンクール

- 審査日

- 令和元年10月25日(金)

- 審査会場

- 広島県立福山明王台高等学校(格技場)

- 審査員

- 尾道市立大学 野崎眞澄教授

尾道市立大学 桜田知文教授 - 出品点数(校数)

- 484点(50校)

今年後から審査会場を広島県立福山明王台高等学校の格技場に変更して実施した。審査についてはこれまでと同様「平面部門」「平和デザイン部門」「立体部門」「映像部門」それぞれについて、県内の高等学校美術教員が入選以上と思われる作品を選出した。

午後からは特選以上となる作品と,各賞に該当する作品の審査を尾道市立大学の野崎眞澄教授と、桜田知文教授により行っていただいた。

平面,立体,映像いずれも入賞に選ばれた作品をはじめとして,生徒の熱量が感じられる作品ばかりであった。しかし,コンセプトが明確であった一部の作品を除いては,毎年の課題である『デザインをする』ということへの意識は今年も希薄であったと言わざるを得ない。ご講評を賜る諸先生方から毎年のように「デザインをすること」への意識を問われていながら,それに対する解を見いだせずにいる状態が続いている。

「グッドデザイン賞」を主催する公益財団法人日本デザイン振興会では,デザインの定義づけは難しいとしつつも,『デザイナーが何か新しい物事を設計する際には必ずその中心軸に「ヒト」または「人々」が存在し,そして「そのヒト(人々)には何が必要だろうか?そして、何を設計するべきか?」を考えます。これが、現代の「デザイン」という言葉の定義において最も重要な中心核だと我々は考えています。』と述べている。(出典:https://www.jidp.or.jp/ja/about/firsttime/whatsdesign)

今一度「デザインすること」の意義を考えて各自の制作に臨むことが,今後のコンクールの成否に関わると思っている。

また,平和デザイン部門の出品数が少ない現状にも変化はなく,こちらも大きな課題として山積したままとなっている。平和デザイン部門の存続は「デザイン」を冠する本コンクールにおいて不可欠な要素であり,本コンクールの基幹ともなっている部門である。本コンクールを「デザイン」のコンクールたらしめる為にも,次年度以降改善できるところは改善していきたい。

コンクール運営委員長 村田 公人

(広島県立福山明王台高等学校)

学校賞

- 広島県教育委員会賞

- 広島市立沼田高等学校

- 広島県高等学校文化連盟会長賞

- 広島県立広島皆実高等学校

- 広島県高等学校美術連盟会長賞

- 広島県立熊野高等学校

個人特別賞

- 広島県知事賞

- 広島国泰寺 2年 田邉三史郎

- 広島市長賞

- 広島皆実 3年 楠元野乃佳

- 広島県教育委員会賞

- 市立沼田 2年 河野あずさ

- 広島県高校文化連盟会長賞

- 安芸府中 2年 藤原香凜

- 広島県高校PTA連合会会長賞

- 近大付属東広島校 2年 田村健一郎

- 平和デザイン賞

- 福山誠之館 2年 三宅遥花

第46回広島県高等学校デザインコンクール

- 審査日

- 平成30年10月19日(金)

- 審査会場

- まなびの館ローズコム

- 審査員

- 尾道市立大学 野崎眞澄教授

尾道市立大学 桜田知文教授 - 出品点数(校数)

- 442点(46校)

前年度のデザインコンクールでは立体部門の出品に際し大きさの制限を設けたが,今年度は大型の作品も出品可能とした。参加校は前年度より減ったが,作品の点数自体は立体平面ともに前年度より増える形となった。

審査はこれまでと同様「平面部門と平和デザイン部門」,それと「立体部門と映像部門」の2つに分かれて行われ、県内の高等学校美術教員がそれぞれの部門から入選以上と思われる作品を選出した。

午後からは特選以上、各賞に該当する作品の選出を尾道市立大学の野崎眞澄教授と、同じく尾道市立大学の桜田知文准教授により行われた。平面,立体ともに入賞作品に選ばれた作品をはじめ完成度,質ともに高い作品が多く,生徒の熱意が感じられるコンクールとなった。しかし,平和デザイン部門への作品の出品数が年々減少してきているのは大きな課題と考える。今年度は11点となっており,これ以上点数が減ることは避けたい。平和デザイン部門は自由制作の趣が強くなっている本コンクールにおいて,唯一コンセプトが明快な部門であるため,デザイン性を意識して取り組める部門となっている。平和デザイン部門の存続は「デザイン」を冠する本コンクールにおいて不可欠な要素と感じているので,次年度以降,とくにデザイン作品の制作に意欲的に取り組んでおられる学校においては,積極的に参加していただければと思う。

コンクール運営委員長 村田 公人

(広島県立福山明王台高等学校)

学校賞

- 広島県教育委員会賞

- 広島市立沼田高等学校

- 広島県高等学校文化連盟会長賞

- 広島県立熊野高等学校

- 広島県高等学校美術連盟会長賞

- 広島県立神辺高等学校

個人特別賞

- 広島県知事賞

- 市立沼田 1年 澤田梢子

- 広島市長賞

- 市立沼田 1年 片山明日佳

- 広島県教育委員会賞

- 神辺 1年 田中恵莉香

- 広島県高校文化連盟会長賞

- 加計 2年 佐々木佑夏

- 広島県高校PTA連合会会長賞

- 市立沼田 1年 高藤百音

- 平和デザイン賞

- 広島国泰寺 1年 田邊三史郎

第45回広島県高等学校デザインコンクール

- 審査日

- 平成29年10月20日(金)

- 審査会場

- まなびの館ローズコム

- 審査員

- 尾道市立大学 野崎眞澄教授

尾道市立大学 桜田知文教授 - 出品点数(校数)

- 348点(49校)

前年度まで広島市内の会場で催してきたが,今回は福山市に会場を移しての実施となった。一つの学校からの出品数の制限や,立体部門の大きさ制限,小作品の取り扱いに関してなどの規定変更の関係で主に小作品の点数が前年度より大きく減少したが,B2以上の平面作品に関しては概ね例年通りの出品数となった。審査は平面と立体映像に分かれて行われ,県内の高等学校美術教員がそれぞれの部門から入選以上と思われる作品を選出し,そののち特選以上,各賞に該当する作品の選出を尾道市立大学の野崎眞澄教授と,同じく尾道市立大学の桜田知文准教授に依頼し,執り行われた。

平面作品においては多様な表現や細部まで意匠の凝らされた作品が多く,立体作品においては一見してコンセプトのわかりやすく質の高い作品の散見した。今後デザインコンクールをよりよいものにしていくための多くの課題を考えるきっかけとなるコンクールとなった。

コンクール運営委員長 村田 公人

(広島県立福山明王台高等学校)

学校賞

- 広島県教育委員会賞

- 広島市立沼田高等学校

- 広島県高等学校文化連盟会長賞

- 広島県立熊野高等学校

- 広島県高等学校PTA連合会会長賞

- 広島県立広島皆実高等学校

個人特別賞

- 広島県知事賞

- 広島国泰寺 1年 山部瑞月

- 広島市長賞

- 市立沼田 2年 松田剣輔

- 広島県教育委員会賞

- 神辺 1年 田中恵莉香

- 広島県高校文化連盟会長賞

- 熊野 2年 金羽木歩

- 広島県高校PTA連合会会長賞

- 市立沼田 1年 高藤百音

- 平和デザイン賞

- 広島国泰寺 1年 田邊三史郎

第44回広島県高等学校デザインコンクール

- 審査日

- 平成28年10月21日(金)

- 審査会場

- 比治山女子高等学校

- 審査員

- 尾道市立大学 野崎眞澄教授

尾道市立大学 桜田知文教授 - 出品点数(校数)

- 687点(53校)

報告準備中

学校賞

- 広島県教育委員会賞

- 広島市立沼田高等学校

- 広島県高等学校文化連盟会長賞

- 広島県立熊野高等学校

- 広島県高等学校美術連盟会長賞

- 広島修道大学附属鈴峯女子高等学校

個人特別賞

- 広島県知事賞

- 熊野 2年 岸川輝良々

- 広島市長賞

- 市立沼田 1年 松田剣輔

- 広島県教育委員会賞

- 市立沼田 2年 今井咲

- 広島県高校文化連盟会長賞

- 市立沼田 2年 松浦真菜

- 広島県高校PTA連合会会長賞

- 市立沼田 2年 橋本蓮

- 平和デザイン賞

- 神辺 1年 宮本ももこ